La vallée d’Ossau riche en abris, grottes et cavités de toutes sortes, a permis à la fin des Temps Glaciaires (Magdalénien et Azilien) et du Post-Glaciaire (Mésolithique, Néolithique et Age des Métaux) d’abriter de nombreux passages et séjours de chasseurs cueilleurs puis des premiers bergers/agriculteurs-défricheurs du Néolithique et de l’ Age des métaux (habitats et sépultures).

D’autres grottes, abris et sites de la Préhistoire ou de l’Histoire sont prospectés régulièrement par des membres de l’association conjointement avec le groupe de spéléo de la vallée d’Ossau (GSVO) et sont signalés auprès du SRA (Service Régional de l’Archéologie) à chaque nouvelle découverte d’intérêt archéologique.

Voir l’article Préhistoire et figures originales de préhistoriens de la vallée d’Ossau

Vers -15.000/-13.000 ans ; grotte d’Espalungue

Photo MAN (Musée archéologique national)

Habitats

Les plus emblématiques appartiennent au bassin d’Arudy et ont été découverts à la fin du XIXe siècle (grottes d’ Espalungue et Saint Michel), au XXe siècle (Malarode, Poeymaü, Houn de Laa et Bignalats) ou sont en cours de fouilles (Laa2, grotte Tastet).

Leurs vestiges ont été protégés dans les sédiments des cavités, et les différents chercheurs (E. Piette, F. Mascaraux, G. Laplace, G. Marsan, P. Dumontier, J.M. Pétillon) ont livré les résultats de leurs investigations dans diverses publications sous forme de comptes-rendus, articles et thèses.

A voir au Musée national d’archéologie (MAN) : collection Piette (Espalungue et Saint Michel).

A voir au Musée d’Ossau : Espalungue, Malarode (fouilles G. Marsan).

Cavités sépulcrales

On les rencontre tant dans le bassin d’ Arudy que dans l’ensemble de la vallée ; leur conservation s’est effectuée grâce à leur environnement calcaire, en basse, moyenne et haute montagne.

Même si l’une d’elles est localisée à l’intérieur d’un habitat majeur pour les Pyrénées (Poeymaü, Sauveterrien), les autres sont des sépultures « à part entière » qui appartiennent au Néolithique (moyen et final) et à l’ Age des métaux : ossuaire de la Houn de Laa, grottes Larroun I et II, Garli, Laplace, etc… pour le bassin d’Arudy; La Canolo, Cézy, Lou Pouey pour la montagne.

Dolmen, cistes

Constructions mégalithiques de taille variable (dalles verticales formant côtés supportant celle(s) de la couverture), les dolmens ont servi de sépultures collectives au Néolithique, avec parfois une réutilisation à l’Age du bronze.

Les coffres ou cistes, de plus petite taille, semblent appartenir à des sépultures individuelles de l’Age des métaux.

Nous possédons en Ossau le dolmen dit de Buzy, déplacé lors de la construction de la ligne de chemin de fer et la ciste (dite dolmen) de Turoun Bouchous à proximité du haut gave de Brousset.

Pétroglyphes, menhirs

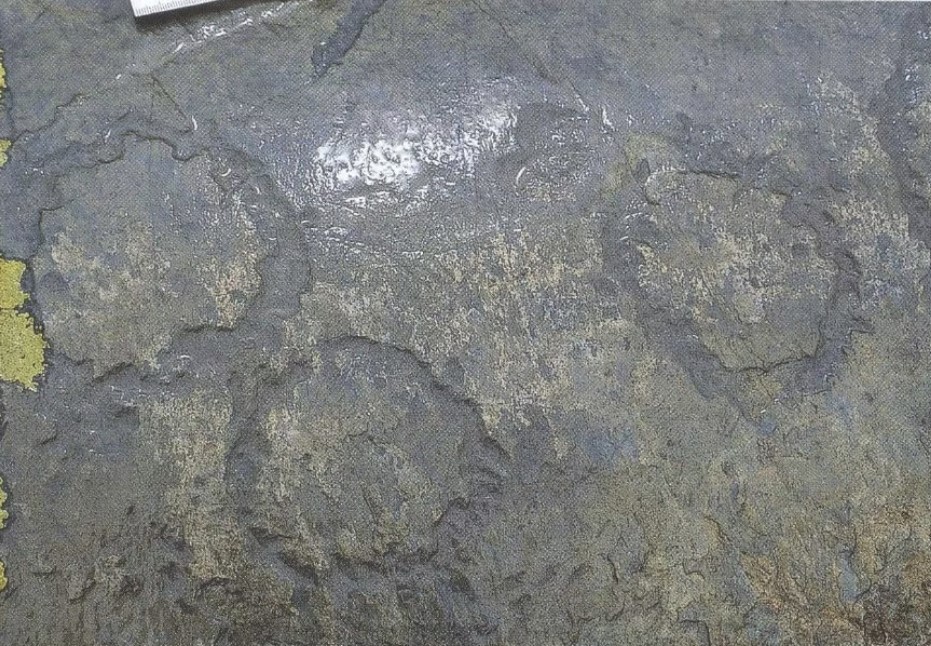

Les gravures sur blocs ou pétroglyphes (dessins gravés sur la pierre) ont été identifiés essentiellement à partir du Mésolithique et du Néolithique, même si les centaines d’œuvres de la vallée de Côa (Portugal) montrent que ce type d’art rupestre a bien existé au Paléolithique supérieur.

En vallée d’Ossau, les deux exemplaires connus, celui dit de Téberne à Buzy, et celui d’ Arre-Estibère, en altitude, peuvent appartenir au Néolithique ou à l’Age des métaux. Ils illustrent le « thème des cercles pointés concentriques avec parfois des appendices ».

Les menhirs ou pierres dressées, plantés verticalement et d’un format remarquable, accompagnent souvent les monuments mégalithiques.

En vallée d’ Ossau, aucun de ces types n’a été identifié à ce jour. Par contre, un bloc dressé en bordure du site de La Coud (Bilhères), pourrait avoir joué le rôle de « signal » des vestiges d’ âge protohistorique (fouilles G. Marsan)

Cercles de pierre, cromlechs

Appelés aussi « cromlechs », d’un mot celtique utilisé notamment pour les monuments mégalithiques bien connus de Bretagne, ils sont composés d’un nombre variable de blocs formant une « enceinte » généralement circulaire.

En Ossau, ils sont plus d’une centaine. Ils composent des unités ou des ensembles remarquables, aux diamètres variant de 3 à 11 m et dont le nombre de blocs qui les constituent reste très variable.

Attribuables à l’Age des métaux (Bronze et Fer), ils semblent avoir une fonction funéraire (incinérations) et symbolique (emprise d’un espace pastoral).

L’ensemble le plus important à découvrir : les Courraüs d’ Acaüs à Bilhères.

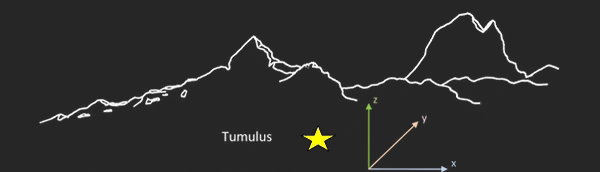

Tumulus

Définis comme levées de pierre et/ou de terre au profil plus ou moins développé et au diamètre variable, ils protègent en les recouvrant les dolmens du Néolithique.

A l’Age des métaux, ils peuvent abriter des structures funéraires non mégalithiques ou des dépôts à vocation rituelle.

Polissoirs, affûtoirs

Bloc de roche dure (grès, granite, quartzite surtout), le polissoir conserve la trace d’une activité humaine spécifique dès le Néolithique : le polissage de lames en pierre (haches, herminettes) et l’affûtage du fil de ces lames ainsi préparées.

Certains blocs, qui ne portent que des sillons profonds assimilés – à tort ? – à des travaux d’affûtage, pourraient ne pas avoir cette fonction technique et relever davantage d’actes de gravures volontaires, à vocation symbolique.

Romanisation

A côté des vestiges remarquables de la villa aquitano-romaine de Bielle, on rencontre parfois, dans les habitats en grottes de basse montagne, des petits niveaux de sédiments renfermant notamment une céramique datant de la romanisation de la région, rustique ou plus sophistiquée. Ainsi à Castet et Arudy, ces vestiges pourraient signifier que leurs cavités ont servi de refuges provisoires durant les périodes troublées de l’ Histoire antique.

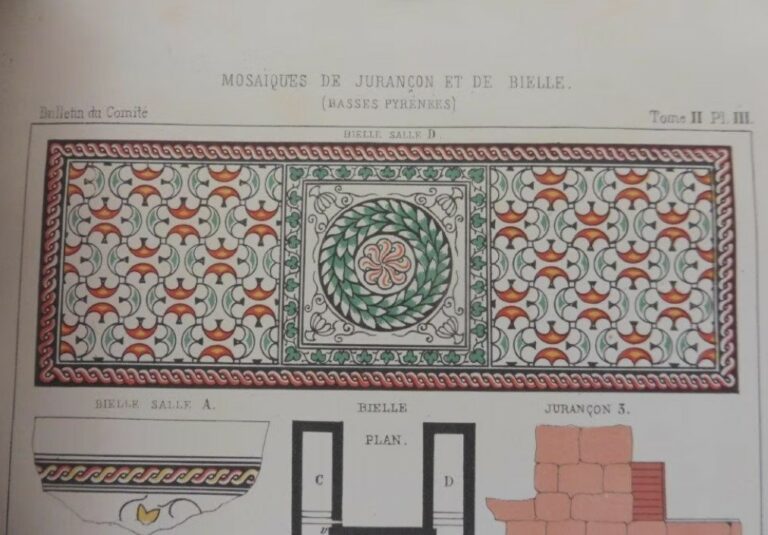

A Bielle, au printemps 1842, un habitant préparant la construction d’une grange met au jour une mosaïque appartenant à une habitation qui restera partiellement fouillée.

Au cœur du village et à proximité de l’église, les vestiges de cet édifice ne retracent qu’une faible proportion de son étendue d’autant que la richesse de l’ornementation et la présence d’un « atrium majus » (grande cour) laissent supposer une construction importante.

« Bielle a donc vu s’élever, peut-être au IIème siècle une élégante habitation romaine » extrait du rapport de 1843 de Monsieur Badé, inspecteur des Monuments Historiques.

Aujourd’hui, il faut bien le dire, les outrages du temps et des hommes, font que plus rien n’est visible. Les mosaïques ont disparu, seuls des éléments de colonnes se trouvent au Musée d’ Ossau à Arudy, quelques colonnes de l’église de Bielle en proviennent probablement.

Même si à priori le résultat s’ avère aléatoire, il n’est certainement pas encore trop tard pour se livrer à un travail d’enquête et de prospection sur les traces rares donc précieuses du séjour des Romains dans notre vallée. L’enquête porte ses fruits car de nouvelles découvertes ont eu lieu en janvier 2018.

Nous vous invitons à consulter le document édité par Vincent Garnoix résumant l’histoire de cette habitation romaine et le résumé de ses nouvelles découvertes en cliquant sur les liens respectifs.

« La pelta » élément de décor de la mosaïque de Bielle.

Nouvelle information suite à l’avis de recherche « Voir »

Visite aux mosaïques de Bielle en août 1842, suivons le guide.

Petite histoire de l’art de la mosaïque pour mieux apprécier celle(s) de Bielle et toutes les autres

cliquez ici

Une mosaïque du Dieu Océan à Bielle ? cliquez ici pour en savoir plus

Évènement, découverte d’une canalisation en terre cuite à Bielle ! cliquez ici pour en savoir plus

Les avis, interprétations et opinions sont sous la responsabilité de leur auteur, dont le nom est mentionné au bas de l’article.

Mosaïque de Bielle :

Longueur 4.50 m sur 1.50 m de large environ.

Chromolithographie de Mr Emile Beau d’après un dessin de Mr Le Coeur.

Extrait des « Mosaïques de Jurançon et de Bielle » ouvrage de Mr Le Coeur,

Bassy éditeur, 1856.

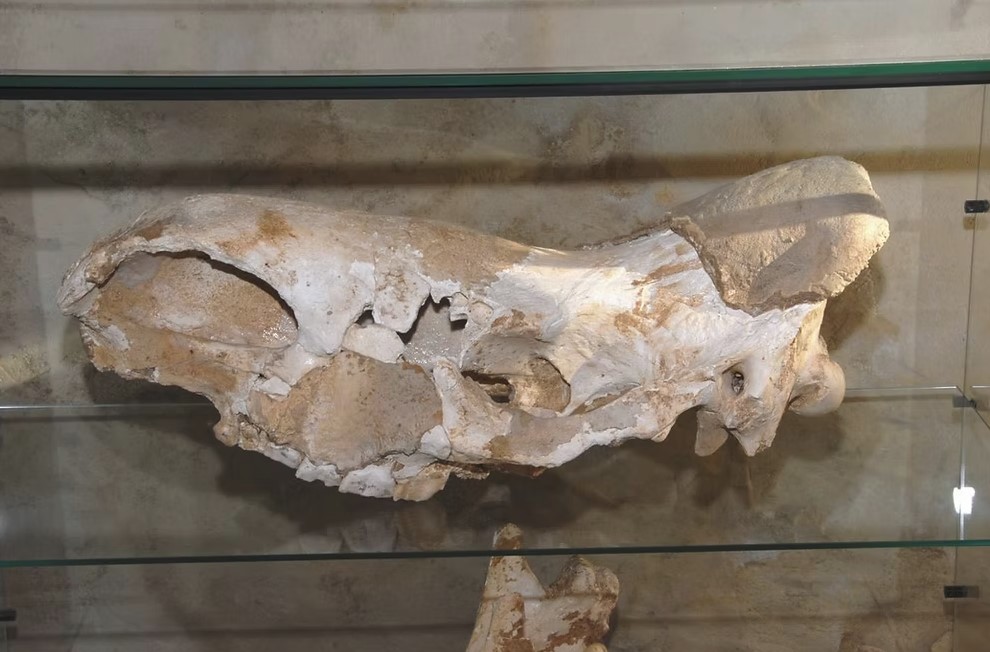

Faune glaciaire

Les restes de faune en milieu calcaire (pièges naturels, charniers) font partie du cortège des découvertes lors des prospections spéléologiques.

Si la mise au jour d’ossements modernes ne représente pas en général un grand intérêt (surtout ceux provenant de bêtes domestiques), ceux de la faune sauvage peuvent se révéler dignes d’intérêt.

Ainsi à Habarra (Arudy), le club spéléologique ossalois (1984) a fait sortir de l’ombre un gisement paléontologique exceptionnel : bisons, chevaux, rhinocéros laineux, cerf et rennes de l’époque glaciaire. Ils ont été prélevés, étudiés et sont exposés au musée d’Ossau avec leurs datations et leur localisation dans ce piège naturel qui a permis leur conservation remarquable.

Base de données

En Ossau, les types de sites archéologiques cités pour la période antérieure au Moyen Age ont fait l’objet, dès les années 1950, de prospections systématiques avec publications (G. Laplace, G. Marsan et GAPO, CNRS/Université de Toulouse récemment pour Anéou) et de fouilles programmées.

La richesse de ce patrimoine culturel, dont les vitrines du musée d’Ossau à Arudy portent témoignage, constitue encore un sujet de prospections complémentaires. A ces dernières s’ajoute la création d’une base de données informatisées, qui rassemblera les différents éléments de notre connaissance (type de sites, références cadastrales, dimensions et plans, photographies, travaux, etc.).

Cette base sera, dans les mois qui viennent, disponible sur le site AAMO, dans les mêmes conditions de la base des données d’histoire et d’ethnographie, à savoir : demande écrite de coordonnées géographiques aux Amis du Musée.

L’ensemble exhaustif des deux bases de données reste destiné à alimenter, à court et moyen terme, le fonds documentaire du musée d’Ossau (réseau des Musées de France)

Toponymie

Historique

Sur demande de Jean MONTOULIEU Président de la commission syndicale de BIELLE et BILHERES,

A A M O s’est associée à un projet visant la conservation d’un patrimoine de notre vallée en collectant

les noms de lieux avant qu’ils ne soient perdus, et ce pour les territoires indivis de ces 2 communes.

Comment ça se passe ?

Depuis le mois d’octobre 2019 une commission composée de Jean MONTOULIEU, de «témoins» (chasseurs,

bergers, pêcheurs, randonneurs, de personnes intéressées etc …), d’un groupe de l’A A M O ( JP. DUGENE,

M. ESQUER, N. et V. GARNOIX, P. GUILBAUD, D. LACOUETTE, G. MARSAN, F. MASONNAVE, P. MOURANY),

se réunit à la mairie de BIELLE suivant la fréquence de deux fois par mois environ.

Quel en est le but ?

Dans un premier temps nous collectons les noms donnés par les «témoins» ou relevés sur des documents qui

sont ensuite reportés sur un fond de carte et sur un tableau dit de «synthèse» qui servira dans un deuxième

temps à l’analyse toponymique par AA M O.

C’est un travail sur un temps long qui prendra plusieurs mois.

La toponymie c’est quoi ?

La toponymie est le nom donné pour qualifier un lieu et servir de point de repère géographique et spatial.

«si un toponyme doit permettre d’indentifier très précisemment un détail géographique localisé, il n’a pas été

attribué par l’homme de façon arbitraire, mais dans un souci de description et d’évocation des activités que les

habitants y exerçaient».

L’archéologie et la toponymie sont des sciences connexes fréquemment utilisées pour pallier les lacunes des écrits

Nous rencontrerons forcément des toponymes des reliefs (oronymes), des toponymes des cours d’eaux, lacs,

mares (hydromynes), des toponymes des routes, chemins…(odonymes), des toponymes de Saints (hagionymes),

des éléments de la vie pastorale, des éléments de la flore et de la faune sauvage……..

Notre analyse s’appuiera sur des ouvrages, dictionnaires, essais…… consacrés à cette spécialité mais aussi dans

la mesure du possible avec l’aide de linguistes, et aussi avec celle de nos spécialistes « maison ».

Un exemple : un turoùn garié est « un mamelon fréquenté par des perdrix » (suivant P. SALLENAVE ).

Un aperçu de notre travail

Vous pouvez prendre connaissance du tableau de «synthèse» pour le premier secteur traité, à savoir le secteur

dit d’Ayous qui regroupe Ayous, Magnabaigt et Aas de Bielle.

Ce tableau se compose de trois parties, la première est celle des noms collectés auprès de «témoins», la

deuxième est celle de la bibliographie et la troisième celle des noms relevés sur des documents.

L’analyse toponymique n’est que partiellement réalisée.

Bien entendu nous prenons toutes les informations, corrections, avis…. susceptibles d’apporter des éléments d’aide.

Vincent GARNOIX Janvier 2020