Depuis la domestication d’ animaux, le pastoralisme de montagne décrit la relation étroite et culturelle entre les éleveurs, leurs troupeaux et le milieu de la montagne.

La transhumance est une des spécificités de ce pastoralisme qui voit la montée des troupeaux en estive début juillet dans la vallée d’Ossau.

Estive – transhumance

Les estives rythment encore les remues des troupeaux

Il fut un temps où la réglementation était sévère, chaque commune mais aussi les syndicats et avant eux la « Jurade » réglaient l’ouverture et la fermeture des montagnes aux bestiaux. Les dates et les attributions de cujalas étaient fixés peu de temps avant la montée. Parfois, il y avait un décalage de quelques jours entre l’arrivée sur le pâturage des bovins et des ovins.

Les 42 cujalas des 7 montagnes générales : Aneü, Anouilhas, Arrius, Arre, Bious, Pombie et Séous étaient tirés au sort jusqu’aux dernières décennies du XXème siècle. Mais des « arrangements » avaient toujours lieu, on s’échangeait le cujala échu par le sort contre un autre où l’on était les années précédentes ; dans ce cas, le troupeau connaissant la parcours, la garde était plus facile.

Certaines communes avaient arrêté depuis longtemps ce système de tirage au sort; par exemple, Arudy qui sous la demande de ses bergers a arrêté peu de temps avant la Révolution de 1789.

Il fut un temps aussi où beaucoup de troupeaux quittaient la vallée pendant les mois d’hiver pour aller sur la Lande du Pont-Long près de Pau, mais aussi dans les Grandes Landes en Gironde et dans les Landes. Il y a peu de temps encore, certains allaient dans le département du Gers. Les déplacements s’effectuaient à pied en plusieurs jours, puis le chemin de fer a réduit le temps de déplacement et enfin les camions qui prennent le troupeau depuis l’ exploitation et le déchargent à proximité du lieu d’hivernage. Aujourd’hui, même pour la transhumance estivale, de plus en plus de troupeaux montent sur les hauts pâturages en camion.

Rares sont les troupeaux aujourd’hui qui quittent la vallée pendant l’hiver, ceci pour de multiples raisons, mais la fourniture de foin ou de maïs est plus facile qu’auparavant. C’est autour du 10 juillet, en fonction de la fonte des neiges et de la pousse de l’herbe que le jour de la « devête » est fixé.

Quelques troupeaux de vaches, de brebis ou de chevaux montent encore à pied depuis Buzy ou Arudy pour ceux du Bas-Ossau afin d’être de bon matin sur Arrius ou Aneü, d’autres ont un chemin un peu plus court depuis Gère-Bélesten ou Aste-Béon afin d’atteindre Bious. Les bergers et vachers de Laruns sont souvent sur les pâturages intermédiaires comme le vallon de Brousset, puis ils rejoignent Pombie en très peu de temps sans contrainte de date précise. Ceux de Béost montent au dessus de Bagès, sur la Montagne Verte puis autour du col d’Aubisque jusqu’aux confins du vallon d’ Ouzom avant le col du Soulor.

Structure des territoires

Le partage du secteur se divise en trois branches bien distinctes :

Le bornage pour le partage des estives

Pour le promeneur, la montagne semble un territoire de liberté. C’est souvent bien plus compliqué qu’il n’y paraît.

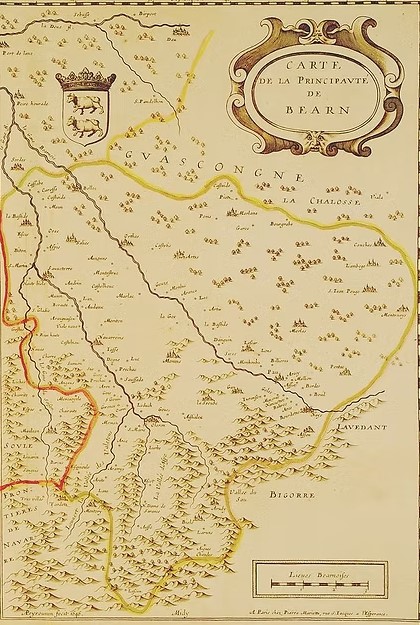

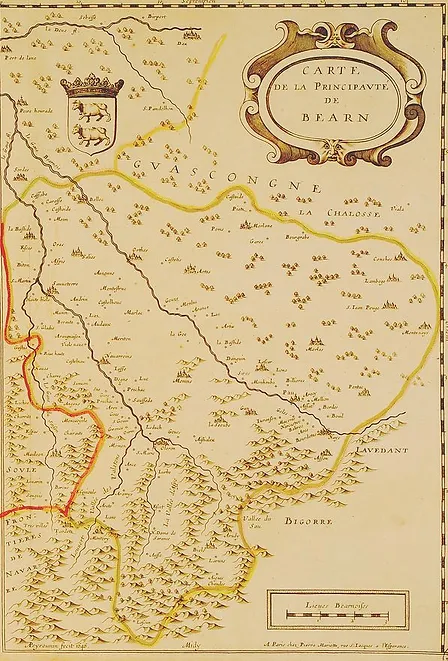

Depuis le XIVe siècle, les notaires ont transcrit les bornages qui limitaient les territoires des uns et des autres. Le Livre rouge d’Ossau compile les diverses limites des montagnes générales, mais si l’on ne possédait que ces textes, la recherche sur le terrain serait très difficile. Les conflits de voisinage au cours des siècles suivants reprennent ces documents d’origine, les bornes sont alors mieux situées et plus faciles à retrouver.

De nombreux procès ont émaillé le temps et réglé des conflits qui pouvaient apparaître entre les communautés. Le plus célèbre est sans doute celui opposant Bielle et Bilhères à Escot. Un pan entier de montagne à l’ouest du col de Marie Blanque était revendiqué par Bielle et Bilhères, le dernier jugement fit que ce quartier dit « d’Achos » est toujours à ces deux communes. Pour cette partie du territoire, il y eut mort d’ homme.

Certains lieux prirent le nom de « contendé », qui est un territoire où les pasteurs des communautés voisines pouvaient se rendre avec leurs bestiaux sans qu’ils soient condamnés.

En 1861 et 1863, les syndicats du Bas-Ossau et du Haut-Ossau voulurent chacun partager leurs montagnes. Des géomètres sillonnèrent les 7 montagnes générales pour en donner les contours immuables depuis des siècles. Ils dessinèrent des plans où l’on trouve mentionnées toutes les bornes connues alors. Certaines sont encore en place, nous avons relevé la plupart d’entre-elles. Elles sont souvent matérialisées par des croix gravées sur des rochers. Quand les géomètres ne trouvaient pas les bornes, ils faisaient appel à des « savanciers » (ceux qui savaient) et eux, hommes de terrain indiquaient ce que leurs ancêtres leur avaient appris.

Il y eut aussi quelques murs de montés comme entre Aste-Béon et Castet qui, avec le temps, ont pu être doublés d’un fossé. Le mur qui longe la frontière franco-espagnole est lui aussi encore bien visible.Il ne fait que suivre l’alignement de la dizaine de croix-bornes qui jalonnent les deux côtés (est-ouest) du col du Pourtalet où se trouve la borne n° 310 du Traité des limites signé à Bayonne en 1862.

Les limites entre Brousset (propriété de Laruns) et Chérue (propriété de Buzy) se situent au travers de la forêt. Les Eaux et Forêts puis l’ONF reprendront le bornage du XVème siècle pour matérialiser avec leurs propres gravures numérotées les quartiers appartenant aux uns et aux autres.

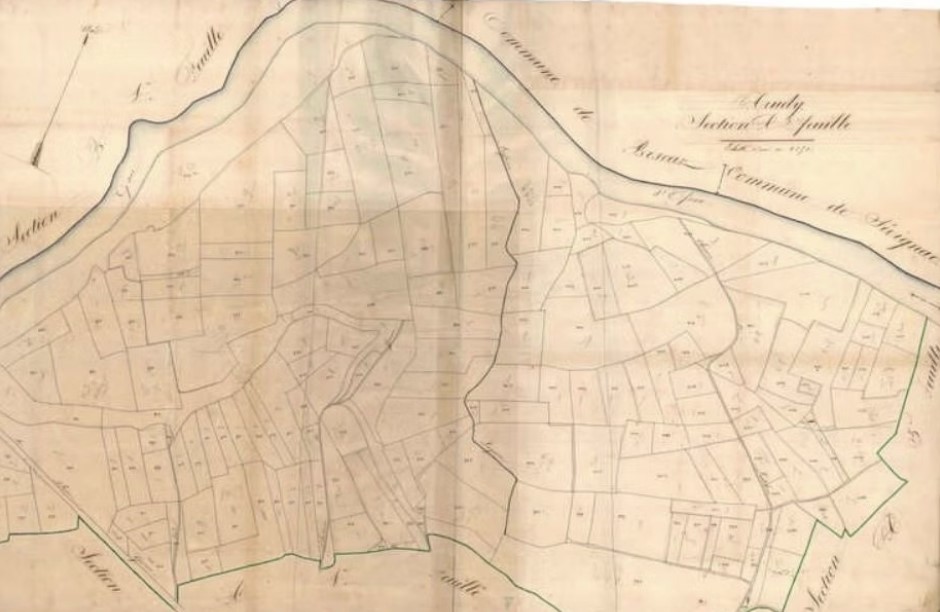

Le cadastre

Les procès-verbaux des premiers cadastres (dits napoléoniens) des communes de la vallée d’ Ossau

ont été réalisés sur deux périodes :

la première se situe autour de 1806 – 1812

la deuxième dans les années 1830.

Pour chaque commune, le périmètre est décrit en prenant comme point de départ le point le plus au nord et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Se retrouvent sur le terrain, les géomètres du cadastre et les représentants des deux communes limitrophes, ces derniers changent à chaque changement de voisinage. Parfois les bornes sont dénommées.

Les plans de ces cadastres sont sur le site des Archives Départementales du 64.

Nous ne donnons ici que les noms des communes d’alors et les principales dates des procès-verbaux ; la transcription complète de ces PV se trouve au Musée d’Ossau.

Vous pouvez nous demander le procès-verbal qui vous intéresse.

Aas : 1812, Arudy : 1806 et 1833, Assouste : 1812, Aste-Béon : 1812, Bescat : 1833 à 1837, Bielle : 1812 et 1831-1833, Bilhères : 1833-1834, Buzy : an 13 et 1833, Castet : 1834, Geteu : 1812, Izeste : 1807 et 1833, Laruns : 1812, Louvie Juzon : 1834, Louvie Soubiron : 1812, Rébénacq : 1833, Sévignacq : 1807 et 1833, Ste Colome : 1807

Procès verbal de bornage des terrains communaux de Béost, Aas et Eaux Bonnes : 1933

Voir Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune d’Aas (1812)

Le cujala pour l’unité pastorale

Secteur à la toponymie particulière, c’est l’unité pastorale qui comprend : la cabane du berger, les enclos pour les troupeaux, les parcs à traire les brebis, mais surtout le territoire de pâture que le troupeau va parcourir tous les jours sous la conduite du berger.

Sur l’ensemble des montagnes générales : Aneü, Anouilhas, Arre, Arrious, Bious, Pombie et Séous, il y avait 42 cujalas, c’est-à-dire 42 territoires de surface et de valeur nutritive différentes. Chaque lot était, jusqu’au XXème siècle, attribué par le sort. Donc un berger pouvait, d’une année à l’autre, se retrouver sur un pâturage différent.

Il fallait, contrairement à ce que l’on pense souvent, vivre à plusieurs (parfois une dizaine) sur un même cujala. Il arrivait donc que de deux ou trois bergers construisent une petite cabane, ce qui explique plusieurs ruines les unes près des autres.

Près de certaines cabanes, on voit encore les ruines d’anciens saloirs temporaires qui servaient quelques jours ou semaines avant de redescendre les fromages dans les saloirs traditionnels.

Depuis quelques temps, les troupeaux vont sur la même parcelle d’année en année, les brebis connaissent très bien le parcours qu’elles font souvent toutes seules et soulagent ainsi le travail du berger.

Habitat des bergers

La quèbe : Les premiers abris du berger lors de son séjour dans l’estive ont été des abris naturels. Il pouvait s’agir de grottes ou excavations dans une falaise mais c’était plus fréquemment des abris procurés par des blocs tombés des falaises environnantes ou transportés par le glacier. Ces abris, appelés « quèbes » en Béarn et « toue » en Bigorre, étaient complétés par un petit mur de pierres sèches et, parfois, d’une bâche.

La cabane autrefois : Plus tard sont venues les cabanes à proprement parler ; souvent adossées à un gros rocher ou une paroi, proches d’un point d’eau mais éloignées des couloirs d’avalanches. Elles étaient bâties en pierres sèches et la plupart du temps sans toit : une bâche était procurée par le propriétaire de l’estive, signifiant ainsi au berger qu’ il n’était que le « locataire ». Le berger couchait à même le sol, sur un matelas fait de branches de sapins et de rhododendrons. Pas de mobilier : seulement une petite niche dans le mur. Pas de cheminée non plus : la fumée s’échappait par un trou dans le mur ou dans le toit. On connaît des cabanes ou des quèbes qui ont pu servir à abriter des bergers aragonais et, dans certaines occasions, les géodésiens chargés d’établir au XIXe siècle les premières cartes fiables des Pyrénées.

Mais face à ces conditions de vie extrêmement difficiles, bon nombre de ces édifices ont été abandonnés, et leurs ruines ne servent plus aujourd’hui qu’en de rares occasions à cacher le chasseur d’isard.

La cabane aujourd’hui : Compte-tenu de l’éloignement, et seulement pour certaines d’entre elles, le confort n’arriva que très progressivement. Ce furent des murs cimentés et crépis, un toit en dur (lauzes, bardeaux de bois, ardoises, tôles ondulées puis bac acier), des lits avec sommiers métalliques et un poêle.

L’héliportage mais aussi un accès par piste pastorale permettent aujourd’hui au berger de vivre dans des conditions plus confortables. L’application de normes européennes en matière de fabrication fromagère a modifié sensiblement l’organisation de la cabane, lui adjoignant une salle de fabrication et facilitant l’accès à l’eau, offrant ainsi à la cabane une seconde jeunesse.

Pour d’autres, le berger n’y séjourne plus depuis longtemps mais de judicieux et opportuns travaux de rénovation permettent aujourd’hui au randonneur ou au chasseur surpris par l’orage de trouver un abri sûr.

Abreuvoirs

Lorsque les bêtes sont en estive, l’alimentation en eau est plus que nécessaire : elle est primordiale. Or, les ruisseaux ne sont pas toujours présents ; c’est pourquoi l’eau de source et l’eau de pluie s’avèrent précieuses.

Cette eau est soigneusement récupérée puis stockée dans des abreuvoirs (« tos » en béarnais). Ceux-ci peuvent être en pierres soigneusement assemblées entre elles ou en bois (généralement un tronc de sapin évidé).

Les « tos » peuvent mesurer plusieurs mètres de long, ce qui permet à plusieurs animaux de boire ensemble. Il peut y en avoir deux, ou trois, côte à côte qui parfois se déversent les uns dans les autres.

Lorsque les sources ou les ruisseaux sont rares, c’est l’eau de ruissellement qui est récupérée grâce à des rochers creusés de façon ingénieuse.

Bien plus rarement, on trouve encore un puits creusé dans le sol (ex : Jaout).

Aujourd’hui, avec le développement des pistes pastorales et, aussi, l’usage de l’hélicoptère, les vieux abreuvoirs sont remplacés par des ouvrages en ciment.

Granges, bergeries

Le quartier des granges

La plupart des communes ont un ou plusieurs quartiers de granges situés à proximité du village, à une altitude variant de 700 à 1000 mètres. Ces granges sont sur des parcelles privées et donc clôturées. Ces quartiers vont être utilisés au printemps ainsi qu’à l’automne.

L’ensemble du bâtiment appelé grange peut être divisé en trois parties :

- La bergerie au rez-de-chaussée abrite le troupeau bovin ou ovin, une mangeoire est fixée le long des murs, on pouvait y attacher les bovins.

- La grange est au-dessus de la bergerie, elle est accessible par une porte située si possible du côté amont de l’ensemble, ce qui permet de rentrer du foin sans trop de peine. Une trappe ou un trou dans le plancher permet de faire passer le foin directement à la bergerie.

- Le cabanot , petite pièce accolée au corps du bâtiment principal, où le berger va coucher, manger et fabriquer le fromage au printemps. L’aménagement y est sommaire ; au moment de la construction, un placard a pu être intégré dans un mur. Sur le mur pignon où se trouve la porte, un foyer très simple avec un petit espace laissé ouvert sous le faîtage permet à la fumée de s’évacuer. Le couchage est rudimentaire ; anciennement, il était délimité par deux poutres de bois, le sommier confectionné avec des branchages. Les lits en fer viendront par la suite. La pièce est souvent trop petite pour contenir une table.

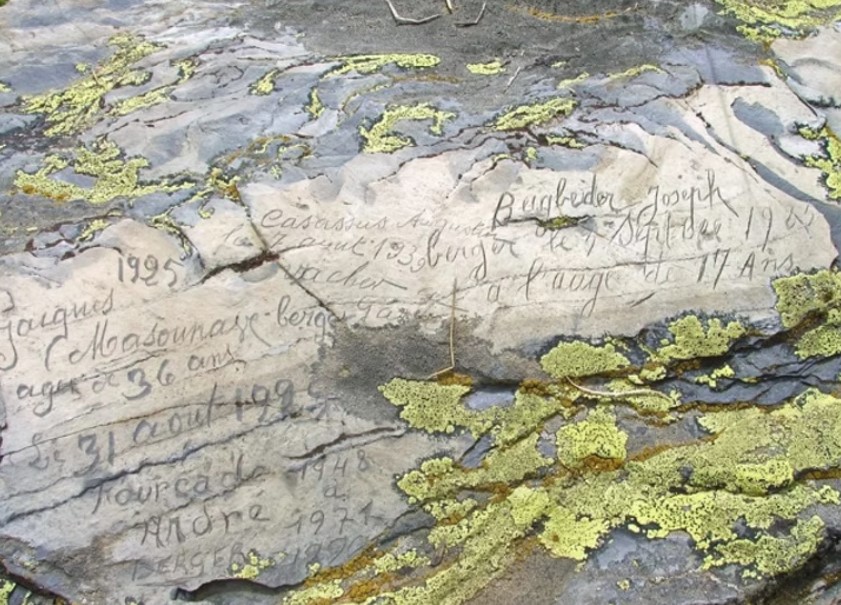

Gravures de bergers

Les gravures des bergers dans la montagne ossaloise sont-elles condamnées à disparaître ?

En parcourant la montagne, les pierres des pâturages sont de véritables supports de l’écriture des bergers. Plus de 1500 inscriptions ont été gravées sur presque toutes nos montagnes.

Le berger-graveur va d’abord donner son patronyme, son prénom, parfois son âge et sa commune ou même le quartier d’où il est originaire. Il donnera sa fonction : berger, vacher, pâtre, exceptionnellement maçon ou pour signaler qu’il a mis des truites dans un lac (d’Ayous).

Il se souvient des guerres de 1914-1918 ou 1939-1945, l’un rappellera sa dure condition de berger « triste souvenir de l’an 1944, trois mois sans pain et pas de pain ».

Il racontera le temps qu’il fait, signalera le premier jour où il est arrivé sur le pâturage, des amours aussi, une fois on comprend que l’un est amoureux de la fiancée de l’autre. Il gravera des supports de jeux : marelles ou triple enceintes. Quelques dessins d’animaux : oiseaux, âne, brebis, tête de vache cyclopéenne !

Malheureusement, ces gravures sont en danger. Soit la pollution atmosphérique attaque les pierres tendres comme le calcaire, elle les estompe de plus en plus, soit les lichens recouvrent irrémédiablement les gravures et il est difficile d’y remédier, soit des aménageurs sans le savoir détruisent ces lieux de mémoire.

L’histoire de la vallée n’est pas seulement celle des seigneurs, des jurats, des syndics ou des chefs de familles casalères, elle est aussi celles de ces nombreux cadets qui à leur façon ont fait de l’épigraphie sans le savoir !

Nous nous efforçons à répertorier le plus de gravures possibles pour que ces personnes ne soient pas oubliées, l’une d’elles n’ écrivait-elle pas en 1858 au dessus de Louvie-Soubiron : « L’écriture paraîtra après ma mort, priez pour mon âme, adieu ».

Sur ce sujet, voir le document édité par Jean Touyarou.

2018 – AAMO – Les avis, interprétations et opinions sont sous la responsabilité de leur auteur, dont le nom est mentionné au bas de l’article.

Base de données

Les ouvrages qui viennent d’être abordés (cabanes, saloirs, gravures, bornes, quèbes, abreuvoirs,…) ont fait l’objet, par les Amis du Musée d’Ossau, d’un important recensement entamé il y a plus de 20 ans.

Loin d’être exhaustif (il reste beaucoup de choses à découvrir), ce recensement est extrêmement riche en détails :

- Géolocalisation,

- Dimensions,

- Descriptions des gravures,

- État de conservation,

- Territoire auquel ils appartiennent,

- Etc.

Chaque élément de la base de données, qui a la forme de tableau, est en lien avec une photothèque forte de plusieurs milliers de photos dont certaines, anciennes, permettent de mesurer les effets du temps qui passe et affecte des ouvrages qui un jour disparaîtront.

Cette base de données sera prochainement disponible sur le site de notre association, avec tous ses détails à l’exception des coordonnées géographiques qui devront faire l’objet d’une demande écrite aux Amis du musée.